Las pinturas cubistas que muestran el dolor, la miseria y la injusticia humana

- «He pintado como si gritara desesperadamente, y mi grito se ha sumado a todos los gritos que expresan la humillación y la angustia del tiempo que nos ha tocado vivir»

Oswaldo Guayasamín

Por: Andrea Fischer

Una bala perdida terminó con la vida de su mejor amigo. Empezaba apenas la década de los 30 en Ecuador, y la tensión de la coyuntura política desató una guerra en las calles durante cuatro días. Después del cese de fuego, la gente recogió a sus muertos para llevárselos consigo —o lo que quedaba de ellos, en muchos casos—, y un velo denso de sangre se corrió por las calles de Quito: era el silencio plúmbeo de las heridas de la Historia, de la carne abierta de los pueblos abandonados y abatidos, azotando una vez más.

Un niño de menos de 12 años camina entre la miseria, busca caras conocidas entre los cadáveres inertes. Entonces lo vio: hinchado, verde, con los ojos apagados y apilado como basura sobre otros muertos desconocidos. Horas antes habían estado en la escuela juntos, hablaban de lo que fuera y buscaban una ligereza en la vida que la situación política del país no les permitía. Y ahora estaba muerto. Su mejor amigo: muerto. Un anónimo más, que se cuenta como cifras en las versiones oficiales, pero muerto de todas formas, como todos los demás que todavía estaban en el piso, a la espera de que alguien los reclamara. De esta experiencia, Oswaldo Guayasamín extirparía el eje rector de su propuesta artística: dolor, miseria e injusticia. La imagen de su amigo caído lo acompañaría toda la vida.

No es casual la sensibilidad tan aguda que Guayasamín tenía hacia los pueblos oprimidos. Nacido en el seno de una familia quechua, siempre sintió a flor de piel la discriminación de la que su raza era víctima. La escolaridad de su gente, muchas veces, ni siquiera alcanzaba el nivel medio superior; sin embargo, la mayoría terminaba la primaria en escuelas públicas escondidas entre los cerros, bajo condiciones precarias, en las que la educación no siempre era la mejor. En una de estas escuelas ingresó Guayasamín, y en vez de poner atención en clase, hacía caricaturas de sus maestros y compañeros, se burlaba de ellos y dejaba desatendidos sus estudios formales.

Se conservan aún algunos de sus cuadernos de notas: la expresividad del trazo, a pesar de venir de la mano de un niño de ocho años, era muy asertiva. Pareciera que en vez de tomar apuntes de clase, tomara nota de la vida que acontecía ante sus ojos. Así que al no poder sostenerse como un alumno irregular, Guayasamín dejó la escuela a los 12 años, y al año siguiente —a pesar de la renuencia de su padre y su poquísima capacidad económica—, ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Quito. Su entrada a la institución fue notable en distintos aspectos, a pesar de la selección tan elitista que podía permitirse la escuela, Guayasamín impresionó a la Academia ecuatoriana por la fuerza expresiva de sus primeros dibujos, además de que era casi impensable que con sus orígenes aspirara a algo más que como conductor de camiones por el resto de su vida, tenía solamente trece años.

De esta manera pudo definir su cauce artístico: no sólo en el ámbito teórico, también en términos de una propuesta formal desde la experiencia indígena. En sus inicios, Guayasamín decidió abrazar su identidad y afianzarla a través de los temas recurrentes en su obra: desolación, miseria, dolor y angustia, eternamente presentes en las vidas de los pueblos originarios después de la Conquista. Terminó la carrera a los 21, y consiguió el título de pintor, escultor y arquitecto. Tan pronto como dejó la escuela, tuvo la oportunidad de exponer en una galería privada de Quito; su obra ya era conocida entre la gente, resonaba ya en los círculos más serios del arte internacional; sin embargo, la selección de obras fue un escándalo.

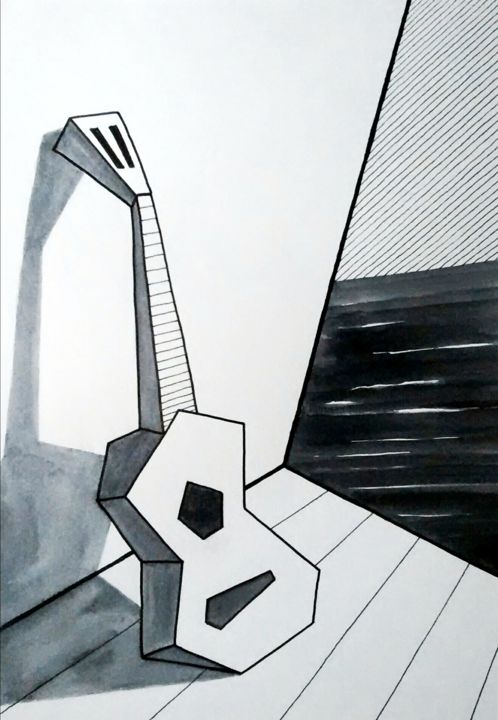

Nadie se esperó una denuncia formal hacia el sufrimiento de las clases más desfavorecidas: era algo sentido en carne propia, algo compartido por todos los pueblos, más allá de las barreras políticas de los países, y algo profundamente indígena. Su exposición era un enfrentamiento con la realidad que nadie quería ver, pero que estaba frente a sus ojos, punzante y presente. Y eso era manifiesto en los lienzos expuestos: las formas pesadas, pétreas, cadavéricas; la paleta ácida de tonos contrastantes que rompía con armonías; las miradas de los personajes, tan huecas, tan sinsentido, tan en la búsqueda a tientas de un mundo perdido.

Fue tan sonada y tuvo tanta respuesta que Nelson Rockefeller compró distintos de los lienzos que Guayasamín expuso. Se convirtió en su mecenas y, con su apoyo económico, el pintor ecuatoriano hizo un viaje de dos años por Latinoamérica. Su intención primordial era encontrar un sentido común —o un sentir común— en los desamparados: ver en la marginación un mismo palpitar, un mismo llanto, una misma angustia reprimida. Empezó en México y bajó hasta la Patagonia, encontró matices diferentes para un mismo leitmotiv: el grito ahogado de los que no tienen voz, pero sí mucho que decir. Al regresar a Ecuador, se encerró en su estudio por seis años, y de esa enajenación creadora nació la colección de obras que constituirían Huacayñan, que se traduce del kichwa como «El camino del llanto».

En esta serie —que más pronto se consideraría como su primera etapa como artista— se despliega el sufrimiento acumulado por los diferentes escenarios a los que estuvo expuesto en sus viajes. Nadie había visto una expresión del cubismo tan orgánica: a pesar de que las formas son, en efecto, geométricas, están empapadas por ese sentir fluido del dolor en ciclos; se aprecian rostros congelados en sorpresa, erizados en angustia, atorados en cólera; sin embargo, todas tienen el mismo trasfondo apesadumbrado de una búsqueda inconclusa por equidad: los tonos mate, los azules profundos, el negro anímico, todos compartidos por los pueblos del silencio.

Años después, Guayasamín regresó a ese episodio sangriento de su vida temprana: a la imagen de los cadáveres apilados. Retomó el rostro hinchado de su amigo muerto. Pintó cadáveres vencidos. Usó empastes duros. Creó —o recreó— un instante monstruoso, pero tremendamente real: cuerpos inocentes vencidos ante una circunstancia que tal vez no les correspondía pagar. En Los niños muertos se encuentran las resonancias de la guerra, de la injusticia y del precio que pagan los que nunca tienen la última palabra. Así redime Guayasamín ese momento pétreo. Así les da importancia a los que se convirtieron en cifras. Así llora las lágrimas derramadas que todavía no se secan, que todavía no quedan saldadas.